1.発生する病気を再確認

1.発生する病気を再確認

タイプ❶ 多量の胞子で一気にまん延する病気

特徴 発病すると多数の胞子を形成します。

トマト灰色かび病やキュウリうどんこ病は、多量の胞子を飛散させるため、ハウス内の病原菌密度が高まり、被害が拡大します。

防除 発病初期に病気を抑えることが重要です。

初発を確認したら、直ちに薬剤を散布し、発病が続くようであれば7日間隔で防除を続けます。

|

|

|

タイプ❷ 潜伏期間の長い病気

特徴 病斑が見えなくても、すでに病原菌は感染して作物体内に潜んでいます。

病原菌の侵入から発病までの期間(潜伏期間)は、例えばナスすすかび病で2週間程度に及びます。

防除 毎年の発病状況から感染時期を見越して、予防することが大切です。

|

|

|

タイプ❸ 発病速度の速い病気

特徴 気象条件や作物状態により、発病してから数日で一気に圃場全体に広がります。

トマト疫病やバレイショ疫病は、やや低温で降雨が続くと、2~3日でまん延し、大きな被害になります。

防除 予防が基本です。

発生時期や気象条件等に注意し、定期散布を心がけてください。

|

|

|

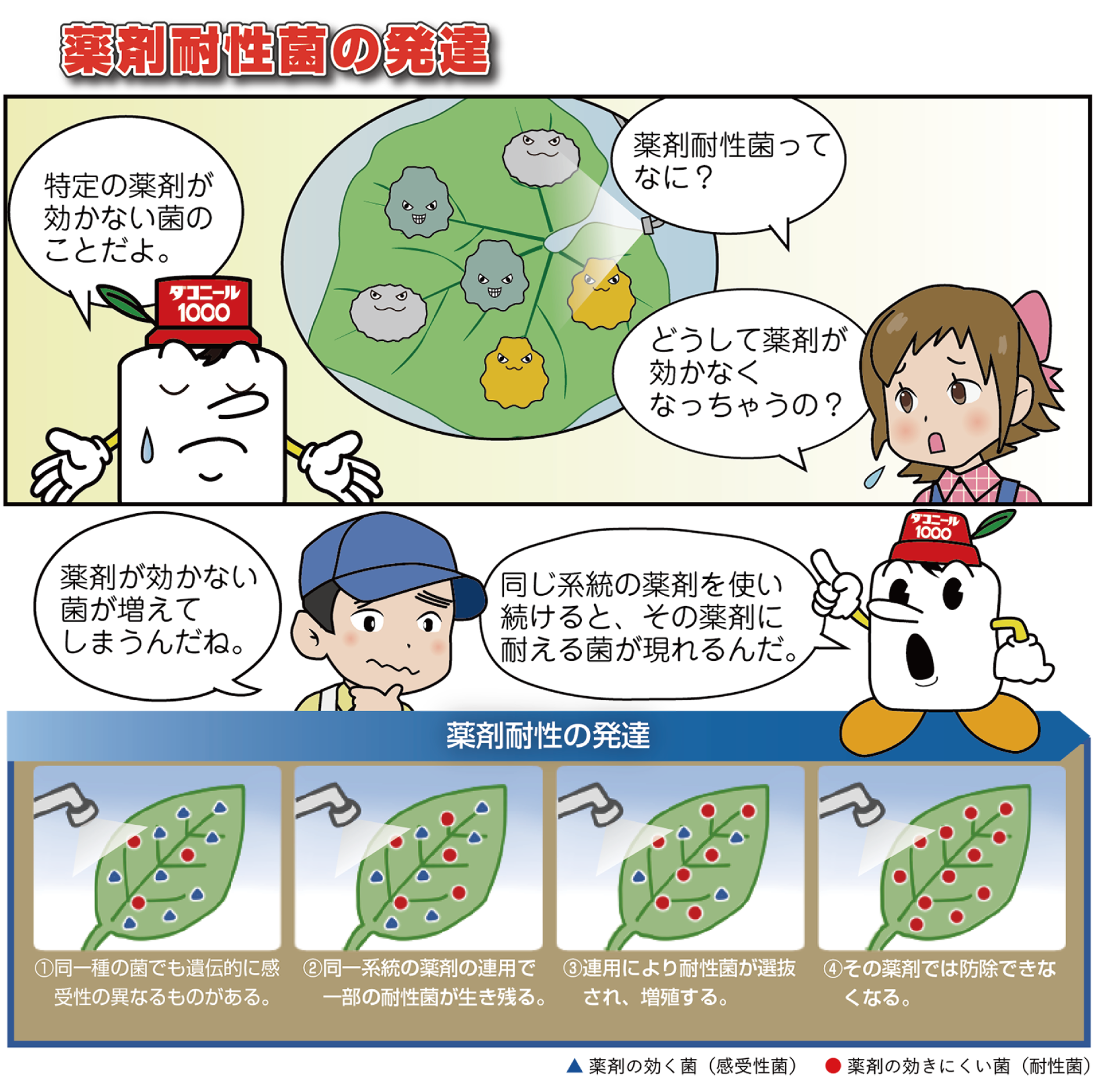

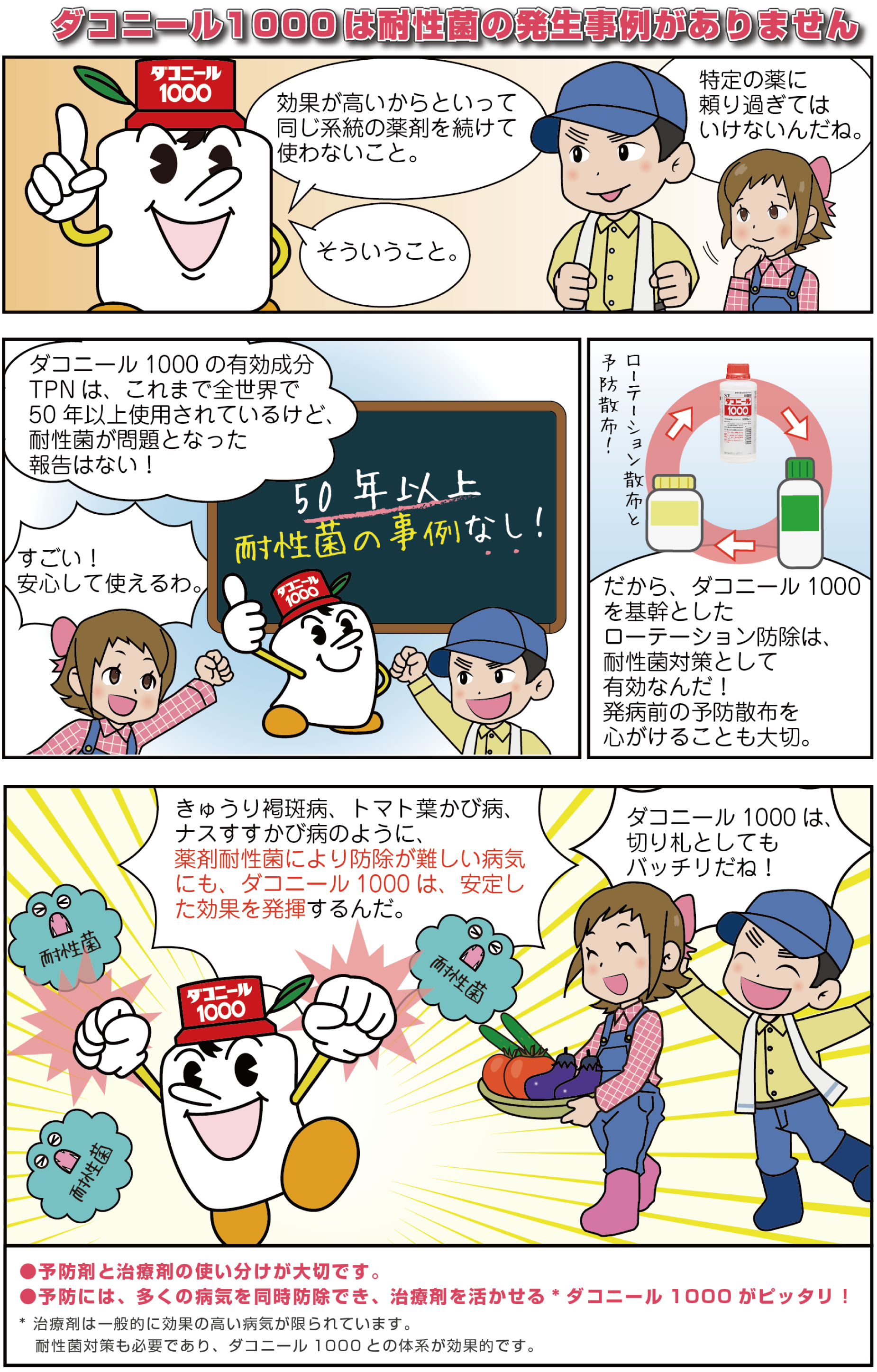

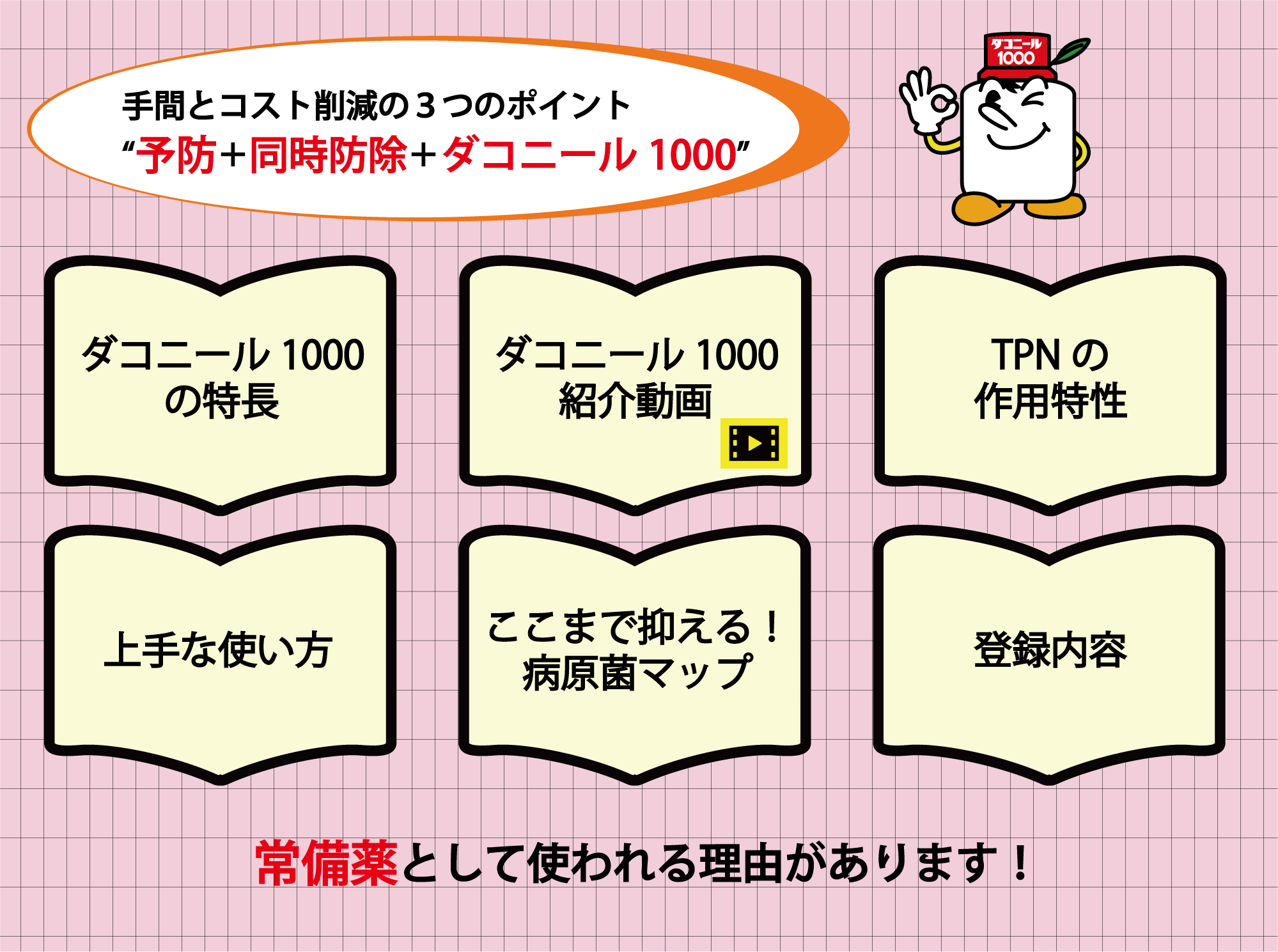

2.耐性菌に注意

2.耐性菌に注意

3.こんな点も重要

3.こんな点も重要

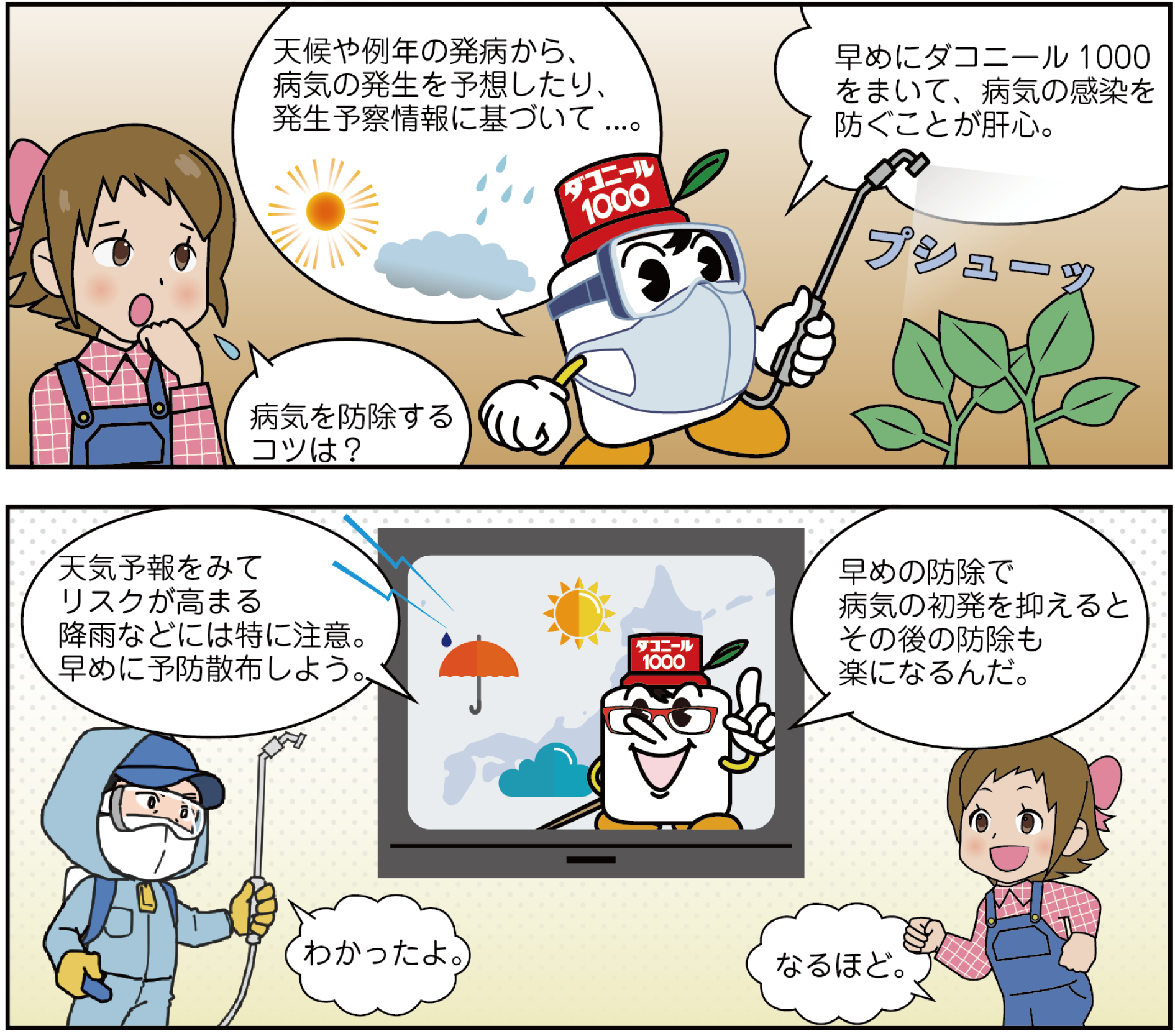

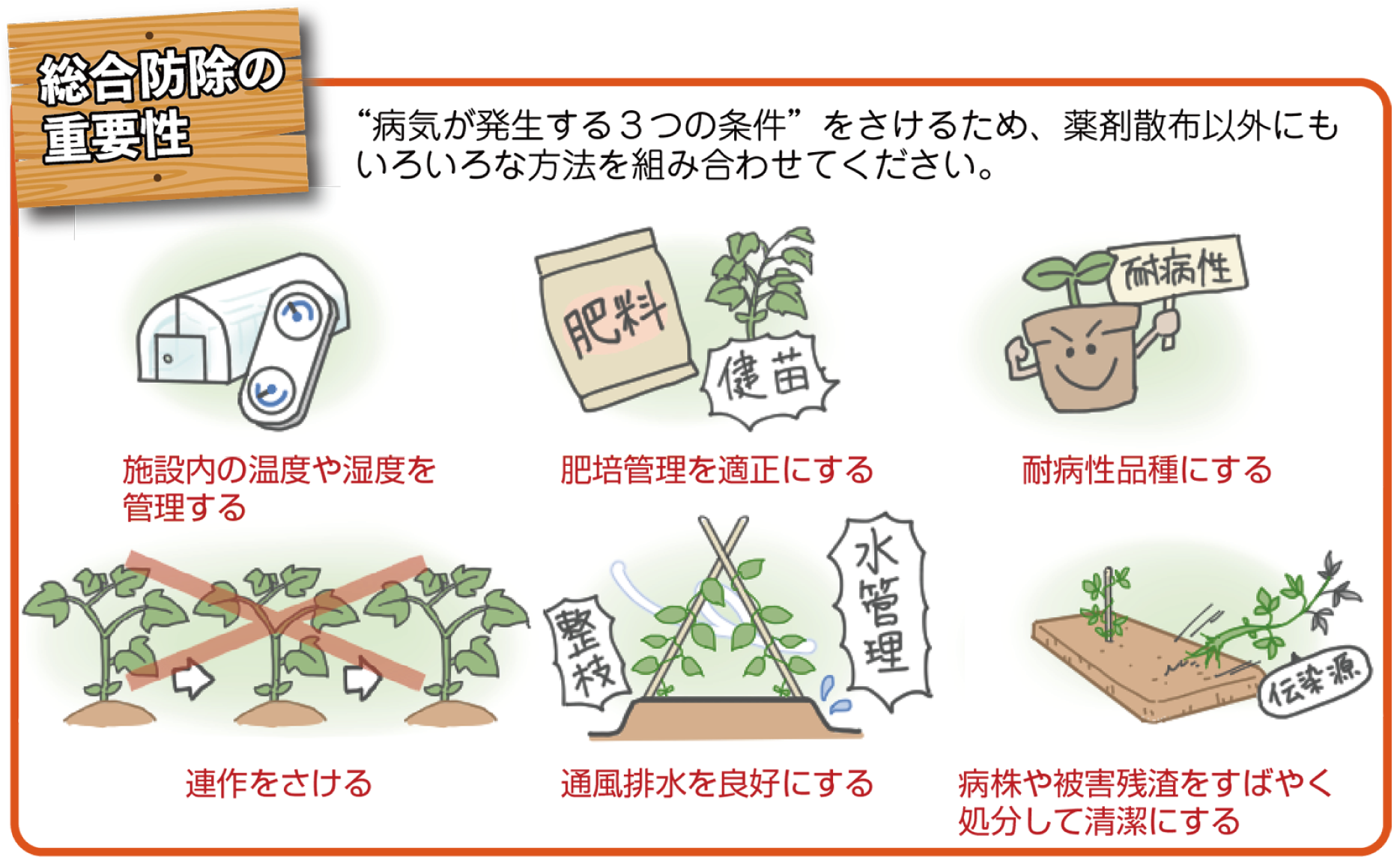

1作で発生する病気とその条件・時期を事前に確認。

発生前・初期から予防散布できるよう準備しておきましょう。

耐病性品種でも薬剤防除は必要です。(防除が無駄にならないよう、

その病気の専門剤ではなく、その病気を含めて広く病気を予防できる薬剤を活用しましょう。)