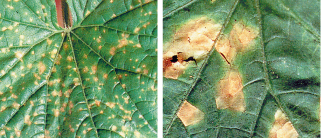

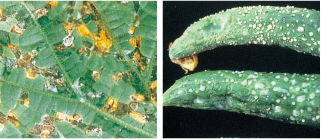

褐斑病

- ●葉のみに発生する。

- ●葉の表面には淡褐色の5~8mmの丸い小斑点を生じ、拡大して1~3cmの不定形灰褐色病斑になる。多湿下で暗色のかびを生じる。

- ●高温多湿の施設栽培で発生が多い。

70作物以上、およそ180種類以上の登録

ダコニール倶楽部は、株式会社エス・ディー・エス バイオテックが事務局を務めるダコニール普及会が運営するサイトです

本サイトはInternet Explorerでの閲覧には対応しておりません。Chrome、FireFox等のブラウザをダウンロードの上、閲覧してください