トマトの「葉かび病・すすかび病」防除のポイント

トマトの「葉かび病・すすかび病」防除のポイント

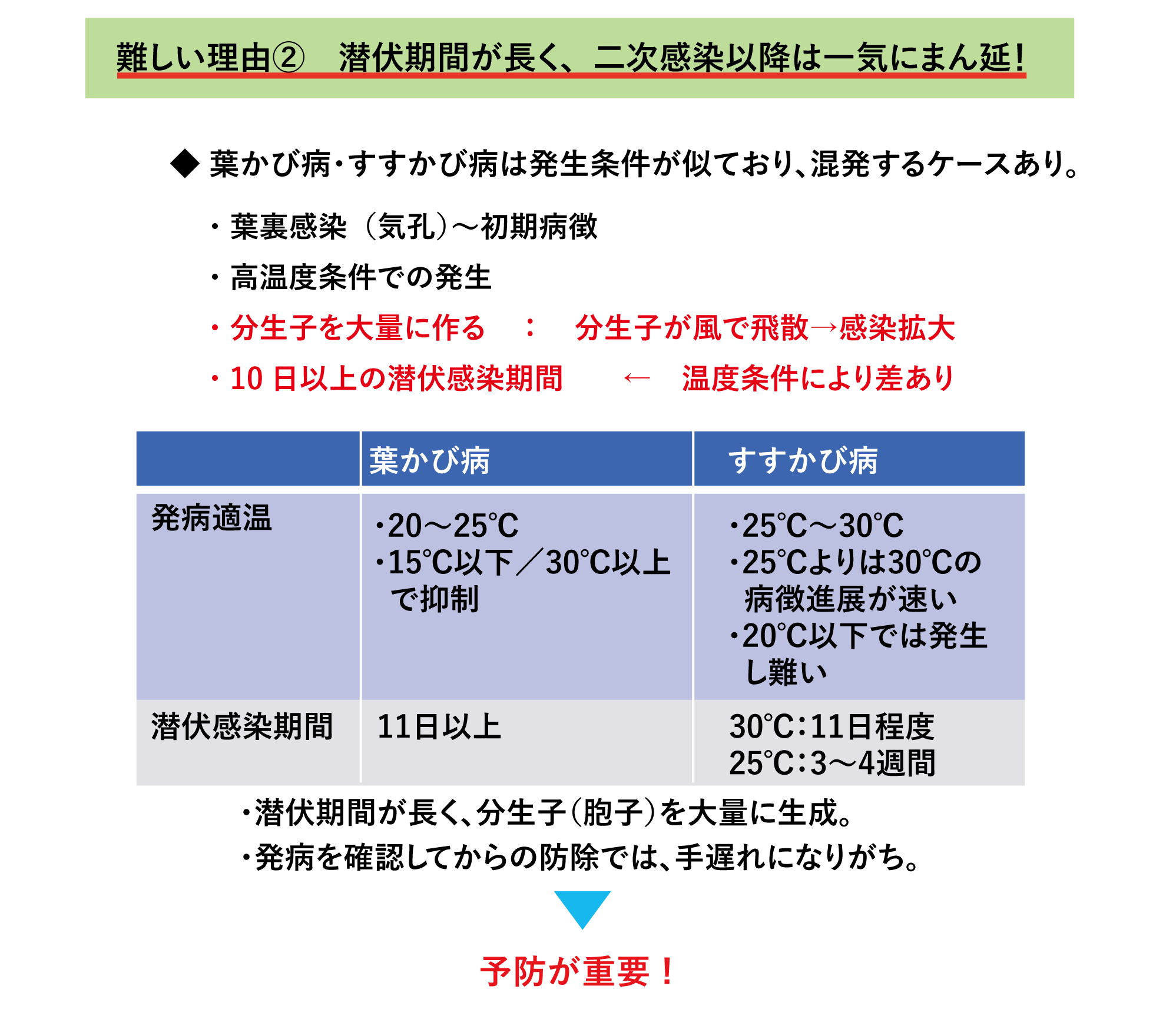

- 潜伏期間が長い

病斑が見えなくても、既に感染し病害菌が作物体内に潜んでいる。 - 葉かび病とすすかび病の病徴は似ており、判別は困難。

発病条件が似ているので、同じ圃場で混発しているケースがある。

- ① 発病前・初期からの予防散布

・発病を確認してからの防除は困難。

↓

発病前(定植約1 ヵ月後/第 2 花房~第 3 花房開花後頃)からの

「ダコニール1000 を中心とする予防散布」の効果が高い。

(疫病も同時に予防)

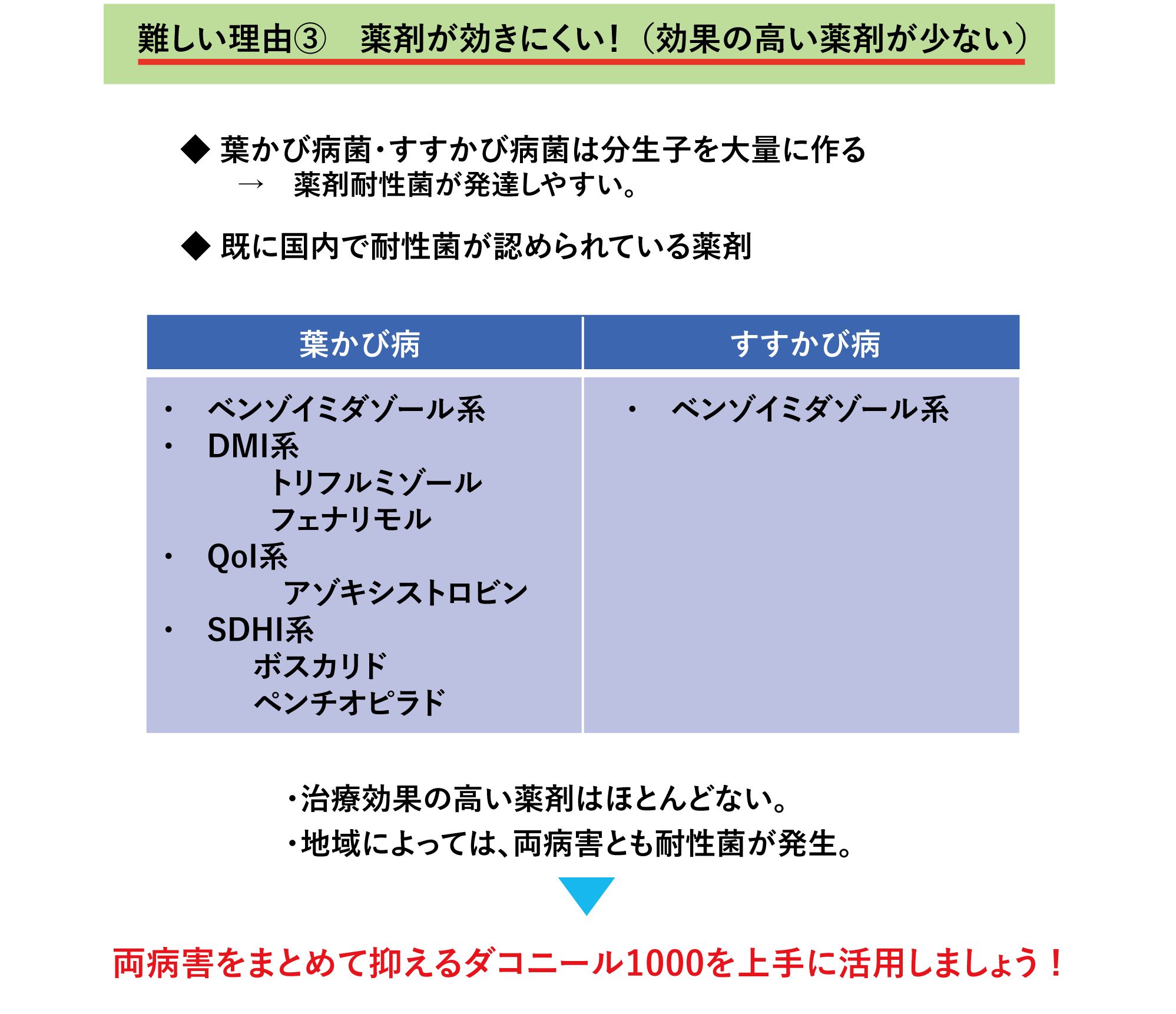

・葉かび病・すすかび病の両方に効果の高い薬剤は限られる。

→すすかび病と混同している可能性もあるので薬剤の選択に注意 - ② 感染源の除去

・発病初期に発病葉を除去し、二次感染を抑える。 - ③ 発病しにくい環境づくり

・適正な肥培管理を行う

着果負担や肥料切れ等で樹勢が衰えてくると発病が増加するので注意。 - ④ 耐病性品種の活用

・発生の多い圃場では、耐性品種を活用。

ただし、品種の特性だけに頼らず、他の病気に合わせ同時予防する。

※葉かび耐病性品種を使用していても発病することもあり。

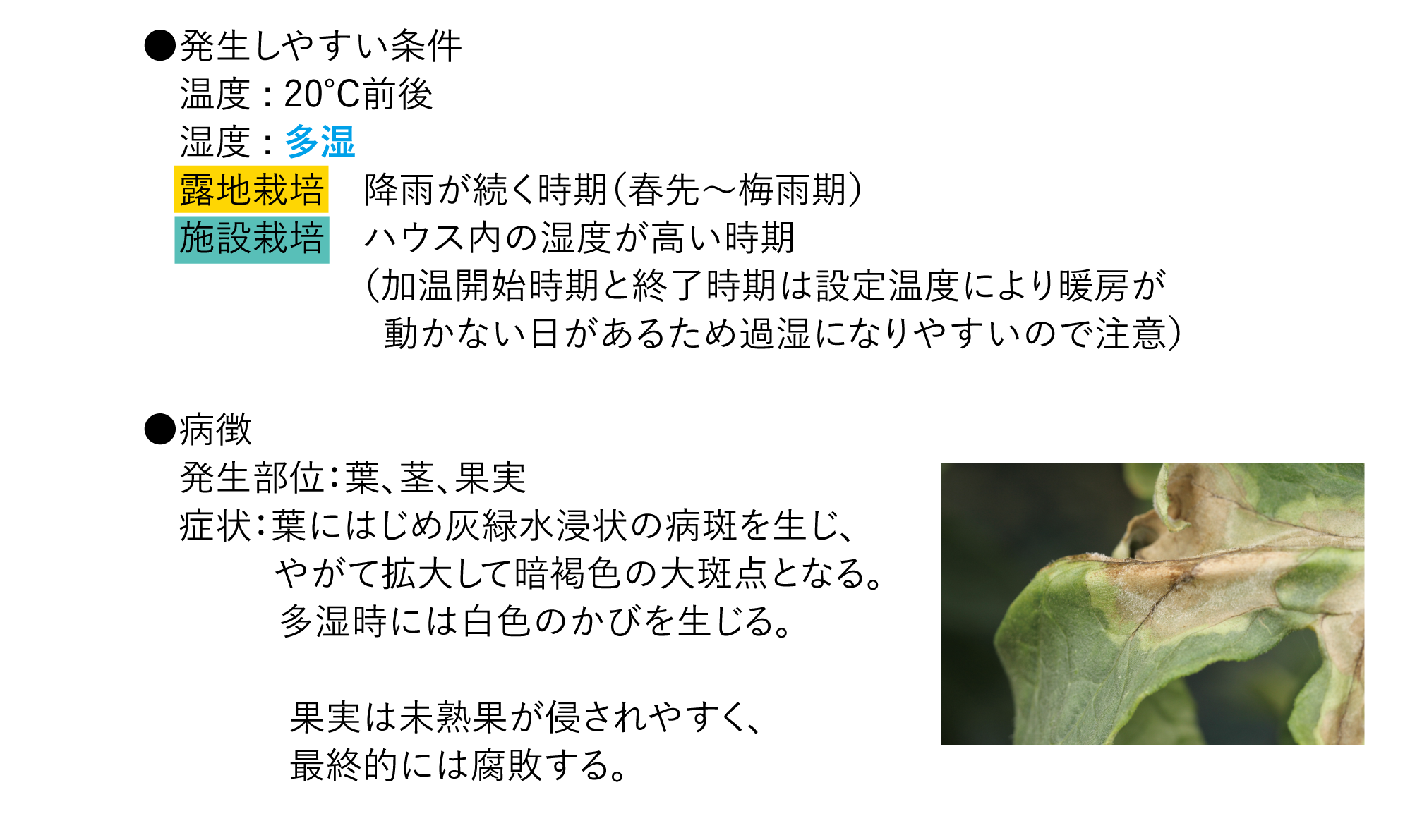

トマトの「疫病」防除のポイント

トマトの「疫病」防除のポイント

- 土壌・水の両方で伝染する。 *気孔や傷口から感染する。

- 感染から発病までが短いので、降雨前後と発病初期の防除に重点を置く。

- ① 発病前・初期からの予防散布

・発病すると進展が早く、病気が進展してから薬剤散布しても十分な効果は得られない。

↓

本圃では定植1ヵ月後(第2~3花房開花後頃)からダコニール1000で予防開始。

・発病後の薬剤散布は感染源を除去した後に行ない、散布間隔は予防散布より短くする。

・葉裏、地際部にもシッカリ散布。 - ② 感染源の除去

・発病葉・発病果などは直ちに除去。

・被害株の残渣が畑にあると土壌中で越冬し伝染源となるため、残渣はできる限り除去する。 - ③ 発病しにくい環境づくり

・適正な肥培管理を行う

肥料切れ・なり疲れ・根いたみ等で草勢が衰えると発病が助長される。

・以下の点にも注意

1.土壌からの病原菌の跳ね上がりで感染

→マルチや雨よけの設置などで跳ね返りを防ぐ

2.病気の感染には葉が結露などで濡れていることが必要。

→露地栽培では降雨前の薬剤散布、施設栽培では換気に努める。 - ④ その他

・薬剤耐性菌に注意。

→異なる系統の薬剤をローテーション散布。

トマトの「灰色かび病」防除のポイント

トマトの「灰色かび病」防除のポイント

- 菌の繁殖力が強く、多量の胞子が飛散するため、伝染力が強い。

ー 古い花弁・キズ・枯死部分から容易に侵入・増殖。

ー 肥料(特に窒素)が多く、葉がカサカサしていると発生が多い。

- ① 発病前・初期からの予防散布

「早めの予防散布」と「健全な生育の維持し、樹勢を落とさないこと」が第一。

病気で樹勢を落とさないためにも予防が大切!

↓

発病前~初期に7〜10 日間隔で、ダコニール 1000等を十分量散布。

・果実の全面(片側からだと半面になりやすい)、花の全面を丁寧に撒くイメージで散布する。 - ② 感染源の除去

・発病果・被害茎葉は発見次第、花弁や枯葉もこまめに除去。 - ③ 発病しにくい環境づくり

・ 適正な肥培管理を行う

・密植・過繁茂だと樹幹内の湿度が高くなり、発病しやすくなる。

→施設栽培では、 換気に注意。

・結露で増殖。翌日、乾いたら胞子が周囲に飛散する。

暖房機の運転の開始前・終了後は特に注意。 - ④ 抵抗性品種の活用

・薬剤耐性菌に注意。

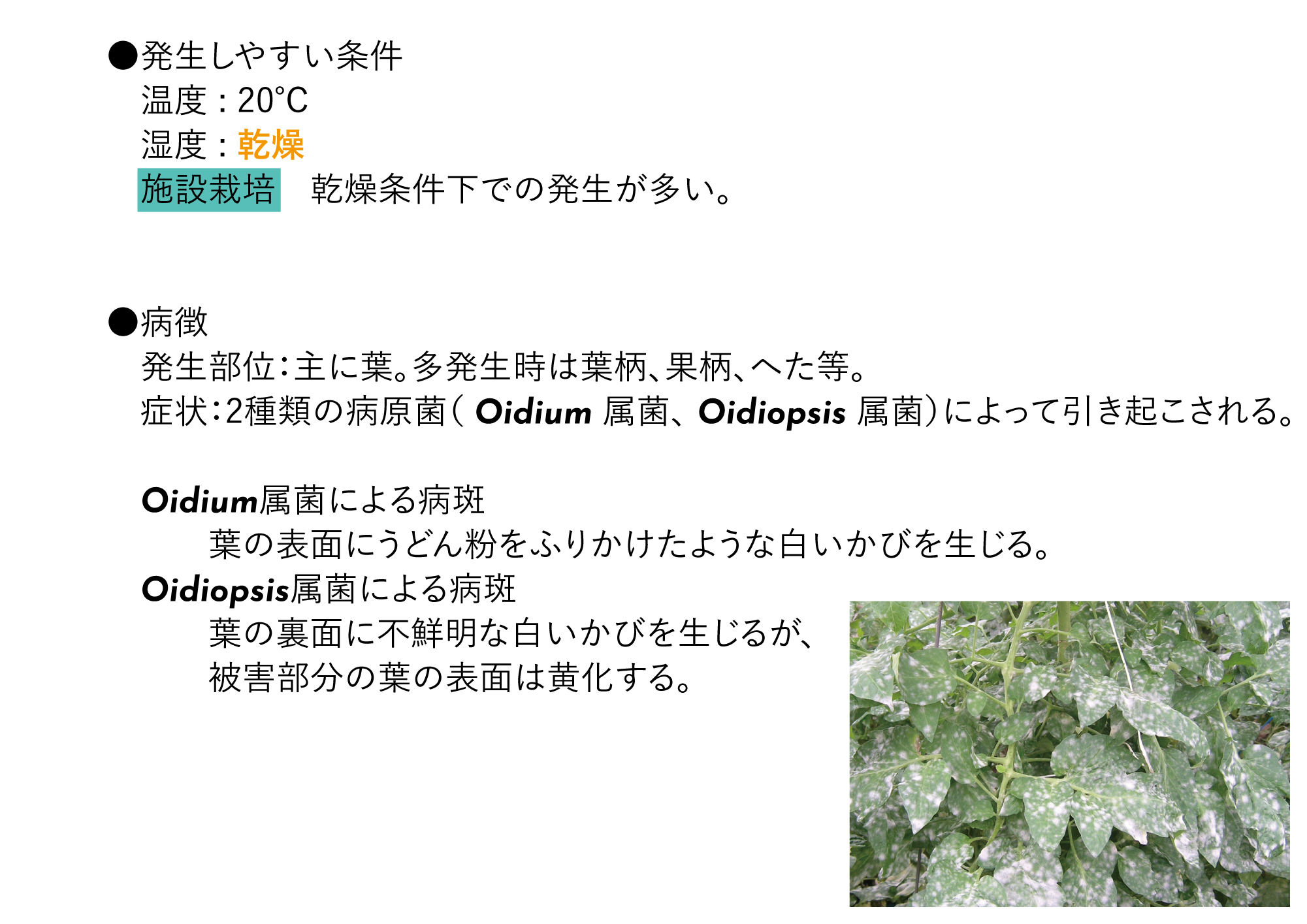

トマトの「うどんこ病」防除のポイント

トマトの「うどんこ病」防除のポイント

- うどんこ病菌の胞子や菌糸は水をはじく。

→薬剤を菌体に良く付着させるため、展着剤を加用し病斑を洗い流すように散布する。 - うどんこ病は比較的湿度が低い状態でも発病する。

- ① 発病前・初期からの予防散布

・後回しにされがちだが、他の病気との同時防除が重要。

↓

発病前・初期からダコニール1000で防除開始。

・発病後の薬剤散布は除去した後に行ない、散布間隔は予防散布より短くする。

以降、7〜10日間隔で、ダコニール1000等を十分量を散布。

・薬剤を菌体に良く付着させるため、展着剤を加用し病斑を洗い流すように散布する。

・葉裏にも十分量を散布。

・防除後も「一度消えた菌そうが復活していないか 」、 「新しい病斑が増えていないか」等、

引き続き注意する。 - ② 感染源の除去

・被害葉を発見したときは、すぐに取り除いてまん延を防ぐ。 - ③ 発病しにくい環境づくり

・適切な肥培管理を行う。

・発生しやすい環境の改善、注意が必要。

1.空気の流れが悪い(特にトンネル栽培は注意)

2.密植で透光が悪い

3.ビニールが汚れていて光の透過が悪い

4.肥料が効き過ぎもしくは不足している

5.昼夜の温度差が大きい

6.生育後期

7.乾燥時(暖房機周辺から発生)

8.露地は高温乾燥が続いた場合など

→露地栽培では降雨前の薬剤散布、施設栽培では換気に努める。 - ④ その他

・薬剤耐性菌に注意。

(ベンズイミダゾール系薬剤・DMI 剤 (EBI 剤)・ストロビルリン系薬剤に対する

感受性低下の事例あり。)

トマトの防除 ポイントのおさらい

トマトの防除 ポイントのおさらい

- トマトは本葉展開が早い作物のため、病気の発生が多い圃場では従来より散布間隔を短縮すると効果的。

- 施設では加温開始前・終了後、また設定温度により気温が高くて暖房が回らない日は特に注意。

ー 湿度が高いと … 疫病、灰色かび病、褐斑病、炭疽病の発生を助長。

また、蒸散できなくなり光合成も低下。春先は特に注意。

ー 湿度が低いと … うどんこ病の発生を助長。また、蒸散が激しくなり光合成も低下。 - 中後期のなり疲れによって、植物体が弱くなり病気になりやすくなる。適切な肥培管理が必要。

- 繁茂してくると、湿気が溜まり病害発生リスクが上昇。下葉などを定期的に除去し風通しを良くする。

- 残渣が発生源となる場合があるため、できるだけ遠くに廃棄、穴に埋めるなど適切に処理。

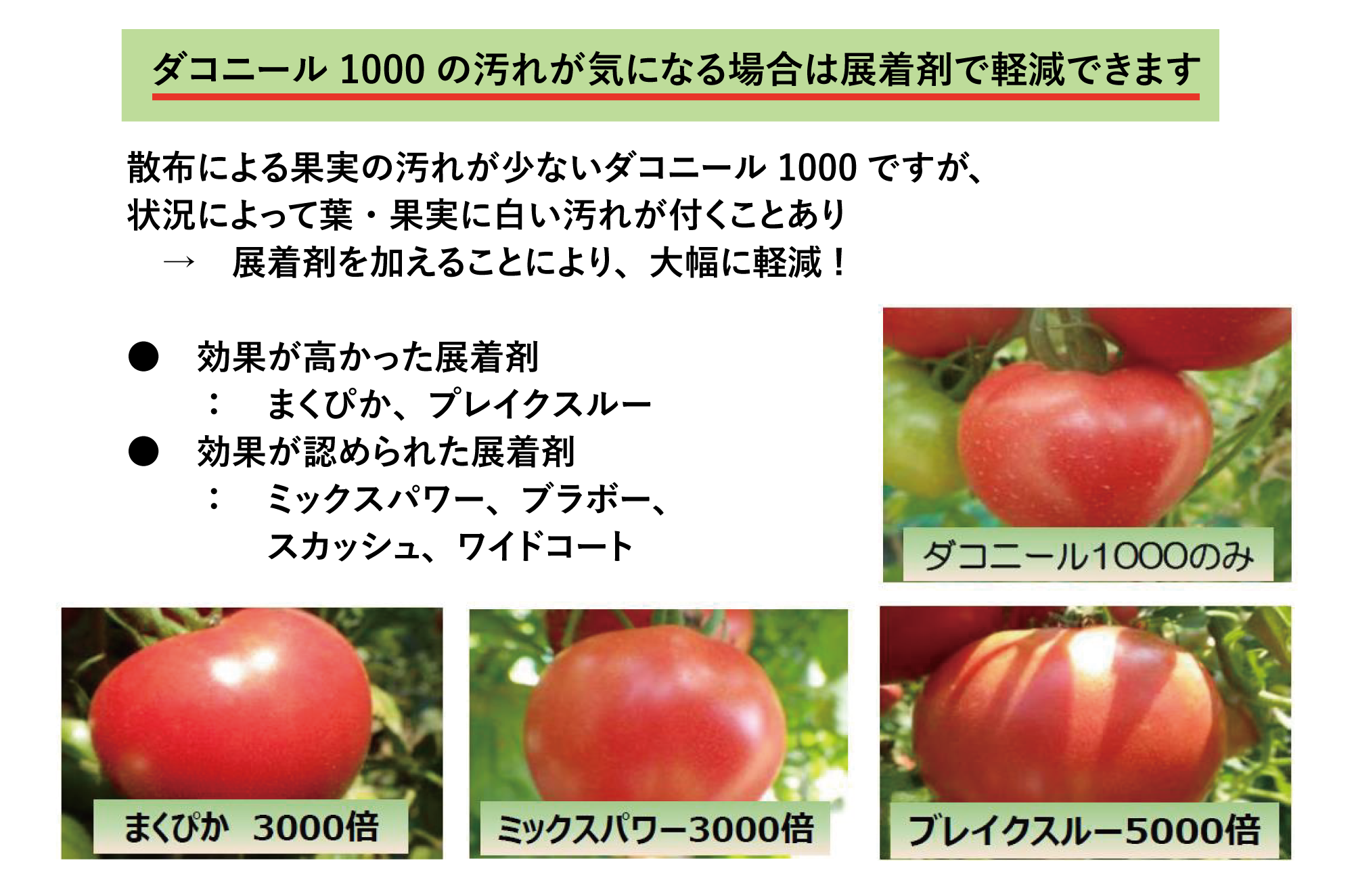

トマトの防除 果実の汚れ軽減

トマトの防除 果実の汚れ軽減

*使用している写真及びイラスト等の無断転載を禁止します。