ねぎの病害防除のコツ

発生しやすい場所を観察

ねぎは作期が長く、様々な病気が同時に発生します。

病害防除には、過去に圃場で発生した病気と発生時期、病気の発生しやすい条件、発生予察情報、天気予報などを確認することが大切です。

発病前から予防散布

注意していても初発に気がつかないことがあります。

病気が出ていないと油断せず、複数の系統でローテーションを組むようにして予防&定期散布を行うと病気の発生を抑えられます。

また、病斑が目立ってからの後追い防除では、散布回数やコストが増加する可能性があります。

発病初期の防除に努める

べと病は、梅雨期、秋雨期に発生しやすく、べと病の発生に続いて黒斑病と葉枯病が発生します。

黒斑病と葉枯病は病斑と発生条件が似ていて、混発します。

病気の疑いがある株は罹病葉を取り除き、耐性菌の発生リスクが低い治療剤で病気の拡大を防ぎましょう。

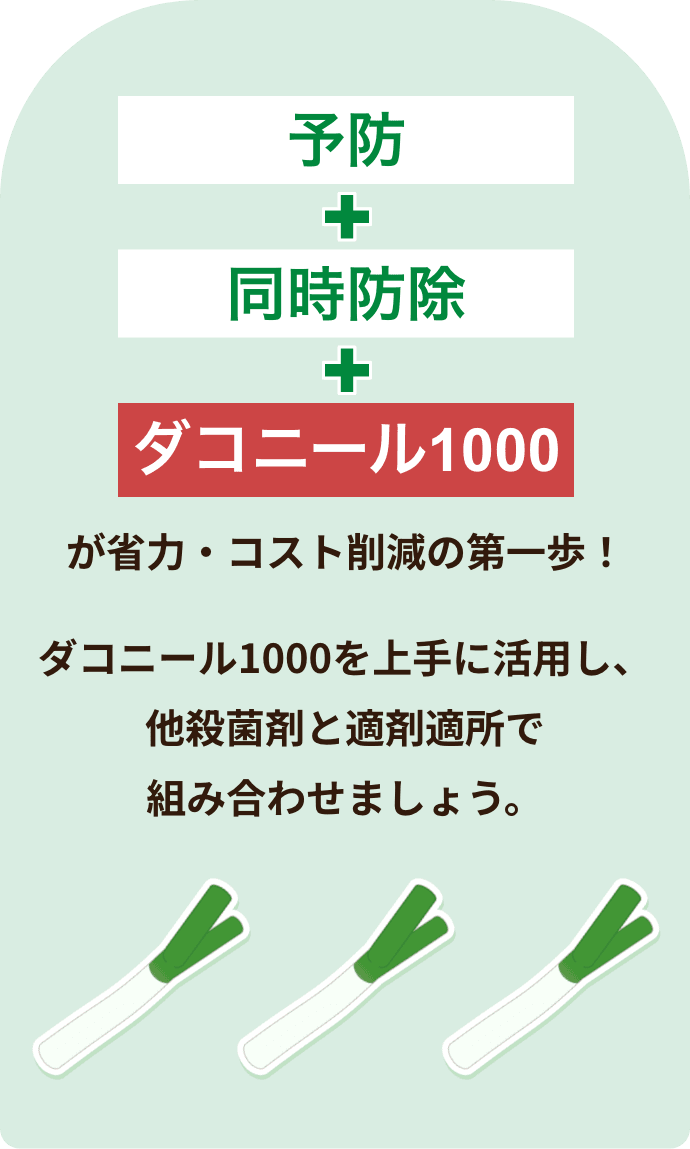

予防剤で病気の再発生を抑える

病気の拡大が治まったら、予防剤で病気の再発生を防ぎましょう。

状況に応じて、予防剤と治療剤を使い分けることで、防除コストの削減や、耐性菌発生のリスクを抑えることができます。